기억 보조 장치

논증을 초월한, 자유에 대한 호소력 - 솔로몬 노섭, 『노예 12년(Twelve Years a Slave)』 본문

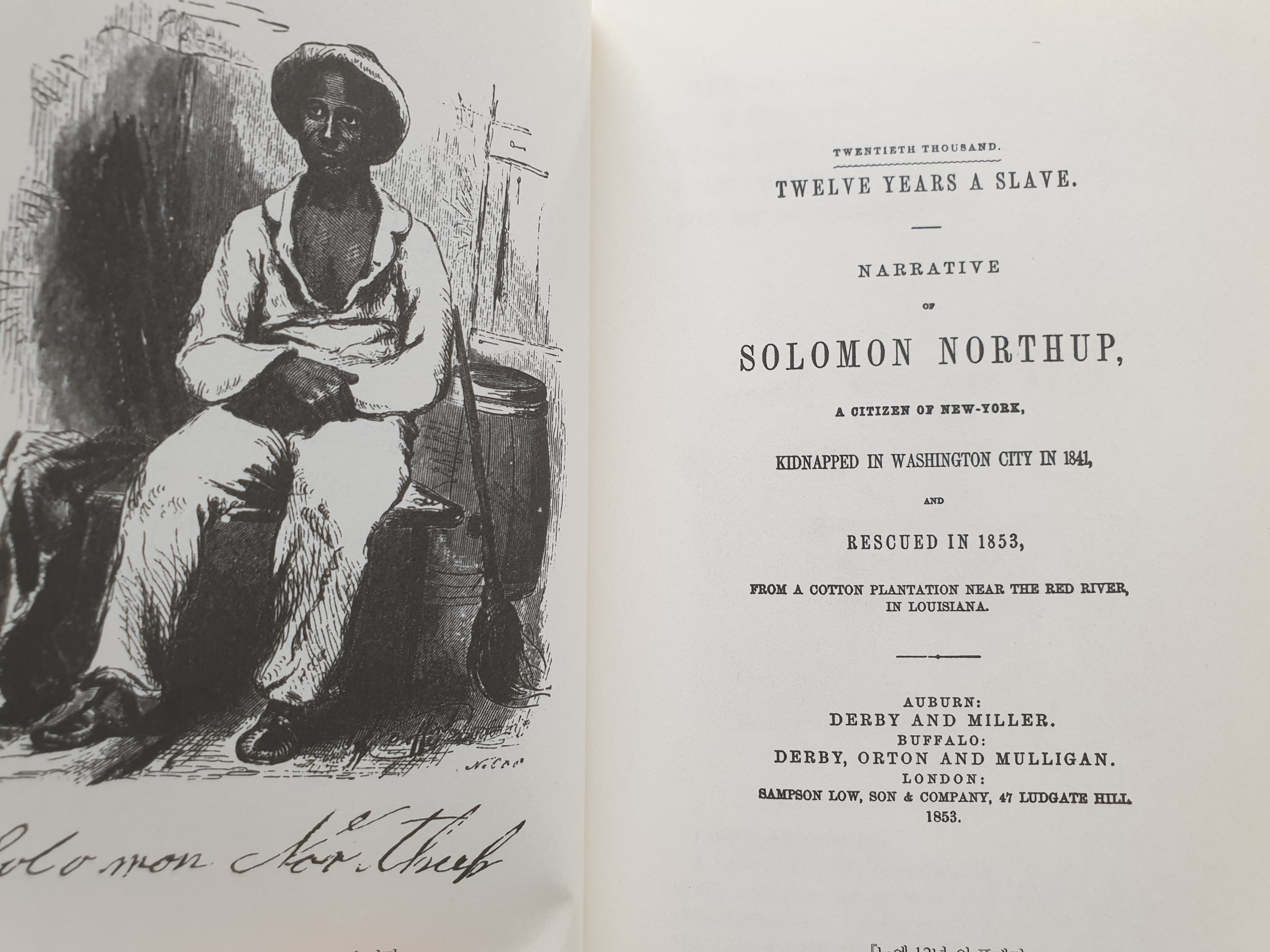

솔로몬 노섭 지음, 오숙은 옮김, 『노예 12년』, 열린책들, 2014

Solomon Northup, 『Twelve Years a Slave』, 1853

1)

뉴욕주 새러토가 스프링스(Saratoga Springs, New York)에 살던 시민이자 흑인 솔로몬 노섭(Solomon Northup, 1807 or 1808 - ????)이 1841년 미국의 수도 워싱턴D.C.(Washington, D.C.)에서 납치되어 남부에서 노예 생활을 하게 된다. 1853년 루이지애나(Louisiana)의 어느 목화 농장(cotton plantation)에서 극적으로 구출되었으니 장장 12년 동안이나 노예로서의 삶을 짊어져야 했던 것이다. 이후 살던 곳으로 돌아온 후 자신의 이야기를 책으로 엮게 되었으니 그 책이 바로 이것이다.

이 책은 솔로몬 노섭 본인이 겪은 일을 책으로 옮긴 '노예 서사(slave narrative)' 중 하나로서, 해리엇 비처 스토(Harriet Beecher Stowe, 1811-1896)의 『톰 아저씨의 오두막(Uncle Tom's Cabin)』(1852)과 함께 당시 미국을 뜨겁게 했던 노예제 논쟁에 강한 동력을 제공했다. 특히 노예제 폐지론(Abolitionism or the Anti-Slavery Movement)의 역사에 있어서 중요한 저서라 할 수 있다.

2-1)

노예 제도가 왜 부당한 것인지에 대해 논증으로 접근하는 것은 얼마든지 가능하다. 인간을 인간이 아닌 존재로 대우하는 것은 사리에 맞지 않다. 인간을 인간으로 대우하지 않고 가축 혹은 물건과 같이 대우하는 것은 그 인식에서부터 오류에 해당한다. 또한 어떤 사람이 다른 사람에 비해서 타고난 신체적인 특질이나 축적한 능력 혹은 업적 등에서 차등이 생기는 것은 당연하게 여겨지나, 그러한 탁월함에 따라 사회적이고 개인적인 차원에서 보상을 받을 뿐이지, 누군가가 존재 그 자체로서 우월하다는 근거는 없고, 그러한 근거를 세우는 것조차 대단히 임의적이고 상대적인 것일 뿐이다. 이에 더해 자유인이 노예가 됨으로써 인간이 실제로는 인간이나 규정상 더 이상 인간이 아니게 된다는 것은 명과 실에 있어 오류이고, 노예 신분이 세습된다는 것은 마치 연좌죄와 같아서 합리적으로 받아들일 수 없다.

문제는 세상이 이러한 논리만 가지고 움직이지 않는다는 점이다. 노예 제도를 부정의한 것으로 여기는 논의 자체는 있어 왔지만, 그것만으로 노예 제도가 사라지는 것은 아니다. 더욱이 그러한 논의를 현실로 만들기 위해서는 이를 신념으로 가지고 있는 사람들, 곧 노예제 폐지론자(Abolitionist)가 있어야 하고, 그러한 신념을 갖기 위해서는 논증에 더해 노예제에 대한 정서적인 경험들이 필요하다. 한 발 더 나아가, 노예 제도가 실질적으로 없어지기 위해서는 노예 제도를 지탱하는 사회경제적인 토대, 정치적인 결단이 중요한 역할을 담당한다. 실제로 미국에서 노예 제도가 사라지게 된 데에는 사상적인 기틀과 함께 정치적인 결단, 그리고 이를 뒷받침하는 사회경제적 토대가 있었음을 기억할 필요가 있다.

순수하게 창작된 각본이라 할지라도 일반적으로 많은 공감을 받는 작품이란, 작품을 감상하는 사람으로 하여금 충분한 개연성을 느끼게 해주어야 하고, 이를 통해 마치 현실에서 일어날 수 있는 일이라는 느낌, 아니면 적어도 현실적인 '요소들' 정도는 갖출 필요가 있다. 그렇기에 실화를 바탕으로 하는 작품들이 불러일으키는 공감의 크기가 큰 것이며, 실제로 실화 그 자체가 주는 파장은 순수 창작물에 비할 바가 아니다. 그래서 『노예 12년』은 솔로몬 노섭 본인의 이야기가 포함되어 있는 탓에, 자유와 억압에 대하여 논증 수준으로는 전달할 수 없는 생생한 울림을 독자들에게 전한다.

책에서도 종종 언급하는 바와 같이, 솔로몬 노섭은 책을 통해 전하는 내용들이 사실에 입각한 것임을 끊임없이 강조하며, 결코 과장이나 축소를 시도하지 않았음을 언급한다. 이는 당시 미국에서 있었던 노예 제도에 대한 격렬한 논쟁 분위기 탓에 노예 제도에 대한 경험을 낸 책들은 항상 노예제 옹호론자들로부터 그 진위 여부를 우선 의심 받게 되었던 분위기 때문이다. 결과적으로 이 책은 북부에서만 살던 사람이 실제로 겪지 않고서는 알 수 없을 정도로 구체적이면서도 사실적인 묘사들을 상당히 포함하고 있기에 믿을만한 책이라 할 수 있다. 이에 더해 1968년에 루이지애나 주립 대학교(Louisiana State University at Alexandria)의 역사학자이자 저널리스트 수 아이킨(Sue Eakin, 1918-2009)과 뉴올리언스 대학교(University of New Orleans)의 역사학자 조지프 로그즈던(Joseph Logsdon, 1938-1999)이 솔로몬 노섭의 행적을 정교하게 고증하여 주석이 달린 판본을 발표하기도 했다.

2-2)

'자유'라고 하는 것은 구속이나 얽매임이 없이 무언가를 할 수 있음을 의미한다. 이는 인간에게 있어 대단히 기본적이고 중요하나, 추상적인 개념이기 때문에 현실에서 구체적으로 어떤 양태가 되는 것인지를 살펴볼 필요는 있다. 가령 대한민국의 헌법 제2장에서는 국민의 권리와 의무를 규정하면서, 대표적인 자유의 목록들을 열거한다. 신체의 자유, 거주·이전의 자유, 직업 선택의 자유, 주거의 자유, 사생활의 비밀과 자유, 통신의 비밀, 양심의 자유, 종교의 자유, 국교의 부인, 정·교(政敎)의 분리, 언론·출판의 자유, 집회·결사의 자유, 언론·출판에 의한 피해의 보상 등을 비롯하여 다양한 자유의 목록들과 함께, 이를 보장하기 위한 다양한 요건들을 열거한다. 이에 더해 헌법에 명시되지 않은 것이라 하더라도 보장되어야 할 자유가 있음을 언급한다.

자유는 기본적인 권리이며 중요한 것이지만 자유를 일상적으로 누리는 사람에게는 그 중요성이 크게 와닿지 않을 수 있다. 이에 반해 솔로몬 노섭이 겪은 노예로서의 부자유는 말 그대로 피부로 와닿는 생생한 현실 그 자체였다. 어디에서 살아갈 것인지, 어떤 일을 어떤 식으로 하면서 살아갈 것인지, 어떤 사람과 결혼을 해서 살아갈 것인지, 뜻이 맞는 사람들과 모임을 가지고 행동할 것인지 등을 결정할 수 없었다. 스스로의 신체를 실질적인 의미에서 소유할 수 없어서 잔혹한 고문을 당하면서도 이로부터 벗어나기 위해서는 목숨을 걸어야 했다. 물론 공동체 구성원 모두에게 완벽하게 자유를 누릴 수 있도록 여건을 조성한 사회는 현실에는 없지만, 아예 그러한 가능성이 원천적으로, 원칙적으로 차단된 존재로 살아가는 것과는 근본적으로 다르다.

오늘날 우리 사회에서 공교육을 이수한 사람들 중에서 자유가 중요하다는 것을 모르는 사람이 얼마나 있을까 싶다. 하지만 루이지애나 어느 농장 같은 공간에 있었지만, 솔로몬 노섭과 태어날 때부터 노예 지위를 가지고 살아온 사람들 사이에 자유에 대한 인식은 미묘하게 비슷한듯 하면서도 다른 부분이 있다. 태생부터 노예로 살던 그들은 노예라는 신분이 주는 핍박과 부자유, 예속이 주는 해악은 직접 겪으면서 그것이 문제라는 것을 알고는 있지만, 자유라는 것 자체가 당연하고 기본적인 것이라는 사상 자체를 일반적으로 가진 것은 아닌 것으로 보인다. 그저 노예로서 좋은 주인을 만나서 학대당하지 않고 살아간다면 크게 문제제기를 하지 않는, 아니 문제제기를 해야 한다는 의식 자체가 옅었던 것이다.

2-3)

솔로몬 노섭은 12년 동안 여러 주인들을 거쳐왔다. 대체로 노예를 부리는 이들은 노예들을 그저 물건으로 대우하는 것에 충실하여 오늘날로는 비인간적이라고 할 수 있는 일들을 거리낌이 없이 자행하지만, 노예 주인이라고 하기에는 대단히 선한 인물도 일부 있었다.

그러나 나는 한동안 포드의 노예로 있었고, 그의 성격과 기질을 잘 알게 될 기회가 있었던 만큼, 윌리엄 포드만큼 다정하고 고결하며 솔직한 그리스도교인은 없었다고 밝혀 두는 것이 공평할 것이다. 그러나 늘 그를 둘러싸고 있던 영향력과 인맥들이 그의 눈을 가리고 있어서, 그는 노예제 밑바닥에 내재되어 있는 해악을 보지 못했다. 그는 다른 인간을 복종시키고 있는 인간의 도덕적 권리를 결코 의심하지 않았다. 자기 이전의 조상들과 똑같은 매개체를 통해 세상을 보았기 때문에, 그들과 똑같은 빛으로 사물을 보았다. 다른 환경, 다른 영향력 아래서 성장했다면, 그의 의식은 틀림없이 달라졌을 것이다. 그럼에도 그는 자기 이성의 빛을 따라 똑바로 걸어가는 주인의 본보기였고, 그의 소유가 된 노예들은 행운이었다. 모든 사람이 그와 같았다면, 노예제의 쓰라림은 절반 이상 덜어졌을 것이다.(95쪽)

그의 첫 번째 주인인 포드는 대단히 선한 사람으로서, 노예가 주인을 대단히 긍정적으로 평가하기가 쉽지 않으리라는 생각을 한다면 그는 확실히 선했는지도 모른다. 만약 비참한 자유인으로 살 것인가 선한 주인 밑에서 노예로 살 것인가 하는 질문은, 일반적으로는 자유인의 삶이 선호되지만, 자유인이 누리는 삶의 비참함이 심하면 심할 수록 차라리 노예의 삶이 낫지 않겠나 하는 생각을 하게 만든다. 역사적으로도 조세 제도와 기근 등 여러 원인들이 작용하여 자작농이 소작농으로 전락한 사례, 소작농이 노비로 전락한 사례는 있다.

그러나 삶의 풍족함과는 별개로 노예는 근본적으로 노예일 수밖에 없고, 자유인은 근본적으로 자유인일 수밖에 없다. 설령 노예가 자유인보다 풍족한 삶을 살고 있다고 할지라도 그는 주인에게 예속(隸屬)된 존재에 불과하다. 예속된 존재로서 노예가 누리는 삶의 질은 주인의 자비에 의존할 수밖에 없다. 포드 아래서는 무난한 노예 생활을 지속했지만, 티비츠나 앱스 아래에서 솔로몬 노섭은 말 그대로 죽을 위기를 여럿 넘겨오지 않았는가. 책 속에 표현된 바와 같이, "포드가 친절해서 손해 본 것은 하나도 없었"을 뿐일지도 모른다. 포드와 포드 부인은 그렇게 노예에게 친절하게 굴어도 지장이 없는 인생을 살았었기 때문에 그랬을 뿐이고, 앱스는 노예를 부리기 위해서 그래야 할 여건에 있었던 것이라고 단순하게 해석할 여지도 있다.

솔로몬 노섭이 노예로 끌려가는 시기에 알게 된 일라이자의 삶 또한 이 설명을 위한 전형적인 사례라고 할 수 있다. 자신을 총애하는 주인 아래에서는 부족함 없이 기품 있는 삶을 영위하며 살아왔지만, 자신을 미워하는 주인 아래에서는 그저 팔려가는 물건 그 이상도 이하도 아니었다. 어린 자녀들과 함께 있고 싶다고 하는 최소한의 바람조차 무시당한채 슬픔 속에서 죽음을 향해 걸어가고 있는 모습이 솔로몬이 본 일라이자의 마지막 모습이다. 더욱이 풍족한 삶을 살던 시기의 일라이자라 할지라도 자유인의 신분을 간절히 원하며 기대하고 있었다는 점을 떠올리면 '풍족한 노예'라는 표현이 얼마나 허황된 것인지 생각하지 아니할 수 없다.

한편으로는 비참한 자유인의 삶을 살 바에는 차라리 풍족한, 아니 최소한 먹고 살 만큼이라도 좋으니 노예의 삶을 살겠다는 선택을 마냥 무시할 수는 없는 노릇이다. 오늘날 공식적으로 노예 제도가 없는 나라라고 하더라도, 법적인 자유인이 모두 진정한 의미에서 자유를 누리며 사는 것만은 아니다. 형식적으로는 자유인이지만 실제로 사는 모습이 노예와 다를 바가 없다면, 아니면 적어도 전적으로 노예 만큼은 아니라 할지라도 특정한 영역에 한해서 노예와 다를 바가 없다면 그게 진정으로 자유인일 수 있는가? 표면적으로는 자유 신분을 보장하면서도 노예와 같은 삶을 허용하는 국가가 있다면 이 또한 규탄받아 마땅하다. 루소(Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778)의 말처럼, 인간은 자유롭도록 강제된다(be forced to be free)! 국가의 강제력은 인간을 자유롭게 하는 데에 쓰이는 것이다.

Ce qui ne signifie autre chose sinon qu'on le forcera d'être libre;

(This means nothing less than that he will be forced to be free;)

- Jean-Jacques Rousseau, 『Du contrat social』, 1762

2-4)

무언가를 증명한다는 것은 대단히 어려운 일이다. 특히나 너무도 당연하게 여겨서 입증할 필요조차 느끼지 못하는 것일수록 그 증명의 어려움은 커진다. "1+1=2"가 자명하다는 것은 누구나 알지만, 이것을 엄밀하게 수학적으로 증명할 수 있는 사람들은 매우 적다. 마찬가지로 내가, 그리고 인간이 자유로운 존재임을, 혹은 자유로운 존재여야 함을 입증해내는 일은 대단히 어렵다.

내가 자유롭다는 것을 지금까지 내가 살아왔던 삶에 비추어 입증한다고 해보자. 나의 사소한 취향에서부터 인생의 중대사를 선택하는 일에 있어서 나의 자율이 결정적인 역할을 했다면 나는 자유로운 존재임을 충분히 입증한 것인가? 엄밀하게는 실제 있었던 '사실'이 내가 자유롭다고 하는 '가치'를 연역해내지는 않는다. 이러한 방식은 이른바 '자연주의 오류(naturalistic fallacy)'이기 때문에 채택될 수 없다.

아니면 어떤 물증을 제시한다고 해서 입증이 되는 것도 아니다. 질료적 속성을 지닌 물질은 그저 물질에 불과하고, 나와 물리적으로 분리될 수 있는 것이 나의 자유를 입증해줄 수 있을 것으로 기대되지 않는다. 아니면 물체로서 두뇌의 '존재'만으로 충분한가? 아직도 인간의 뇌에 대해서는 모르는 것이 많은 상황에서 어느 정도의 뇌를 가지면 충분히 자유로운 존재인지를 입증할 수 있는 기준이 자연적으로 존재하지도 않아 보인다.

헌법이나 법으로 자유를 보장한다고 해서 내가 근본적으로 자율적인 존재가 되는 것은 아니다. 실정법은 해당 국가가 처한 환경적이고 역사적인 상황과 맥락에 따라 다양하게 형성되는 것으로서 불변의 것이 아니다. 그나마 법의 논리가 발전하는 과정에서 실정법의 임의성을 보완하기 위해 인류 보편의 자연법이라는 개념이 도입되었긴 하지만, 이는 어디까지나 개념 상에 존재하는 것이며, 그 개념마저도 학자들이 사람들이 생각하는 바에 따라 다르다. 곧 자연법을 국가적 상황과 맥락에 맞게 구현하려는 노력이 오늘날 헌법이라는 형태로 존재하기는 하지만, 이 또한 합의에 따라 변경 가능한 임의적인 것이다. 본질적인 자유가 임의적인 것에 단순히 의존해서는 곤란하다.

일반적으로는 자유로운 존재라고 한다면 자유로울 수 있는 '능력'과 연계하여 판단하는 경우가 많다. 내가 나의 행동과 생각, 삶을 선택할 수 있기 때문에, 내가 한 일에 대해서 내가 법적이고 도덕적인 책임을 지우는 '자율'의 논리가 그것이다. 그러나 자율적인 선택이라는 것도 선택의 재료가 되는 가치관이 경험의 토대 위에서 형성된 것이며, 현실적인 여건에 의해 왜곡되고 제약된다는 점에서 전적인 자유란 허상에 불과하다. 자율적인 능력이라는 것 자체가 종에 따라 점진적인 차이를 보이는 것이라면 자유로운 존재가 되기 위해 충분조건으로서의 능력의 정도를 결정하고 이에 맞는 측정을 하는 것 자체가 임의적일 수 있다. 더욱이 하나의 인간이라고 하였을 때 음주나 기타 건강 및 심리적인 요인으로 인해 일시적으로 자율적인 선택의 능력을 상실했다면 그는 그 순간만큼은 자율적인 인간이 아니게 되어 자유로운 존재로서의 지위를 잠시나마 상실하게 되는 것일까? 혹은 질병 등의 이유로 인하여 이성적인 판단이 흐려진 사람을 더 이상 인간으로 여기지 않는 사고방식은 지나치게 성급한 판단이라는 비난을 면치 못할 것이다.

어쩌면 자유라는 것이 사상 체계에 있어 유클리드 기하학의 공리와도 같은 것이어서 증명 자체가 성립하지 않는 것일지도 모른다. 그렇기에 인간이, 그리고 개별적인 인간으로서 나 자신이 자유권을 소유한 존재라는 것은 다른 개념과 준칙들을 연역하는 것이지 그 자체로 무언가에 의해 연역되지 않는다고 말할 수 있을지 모른다. 하지만 이는 지적으로는 겸손한 일일 수도 있으나 왜 자유로운지를 설명하기를 포기한 것으로 받아들여질 수도 있다. 어쨌거나 자유로움을 증명하는 일은 본질적으로 어렵다.

우스운 것은 그러한 스스로가 자유인임을 증명해야 할 책임이 1800년대 중반 흑인들에게는 실질적으로 지워졌다는 사실이다. 어느 흑인이라도 길을 지나갈 때에 백인으로부터 자유인임을 입증하라는 요구를 받을 수 있으며, 이 때 자유인 증명서(free papers)를 제시하지 않으면 도망 노예로 취급받아 신체가 구속될 수도 있었다.

솔로몬 노섭은 타지로 잠시 떠나 있는 동안 발급받은 자유인 증명서를 인사불성이 된 동안 잃어버리게 되고(아마 도난당했을 가능성이 높아 보이지만), 이에 따라 어쩌지도 못하고 그대로 남부에 노예로 인신매매를 당하게 된다. 스스로 자유인임을 증명하는 목소리, 자율적인 판단 능력을 지닌 인간임을 보이려는 그의 노력은 오히려 심한 매질과 학대로 되돌아왔을 뿐이다. 결국 그는 스스로 자유인임을 말하고자 하는 욕구조차 자기검열을 할 수밖에 없게 된다. 애초에 그가 가진 자유라는 것이 자유인 증명서라는 물질적인 것에 의존하고 있었고, 그 증명서라는 것은 미합중국 법률에 의존하는 것에 불과했다. 무언가에 임의적인 것에 의존해야만 제 기능을 하는 자유가 얼마나 취약한 것인지를 제대로 보여준다.

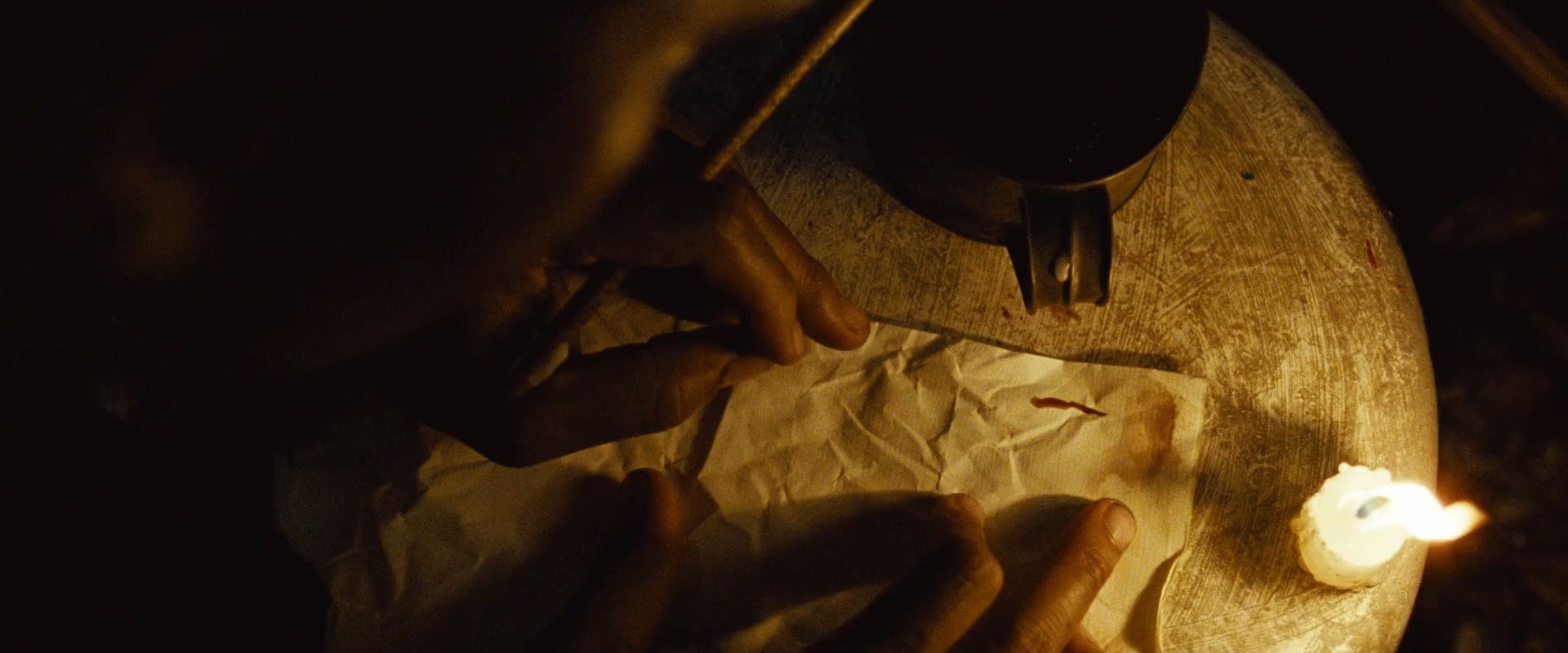

솔로몬 노섭은 노예 생활 기간 동안에 본인이 자유인임을 입증하고자 여러 기회를 노렸지만, 기회를 포착하고 실행하려는 마음가짐을 가질 때에는 목숨을 걸어야만 했고, 실제로 그럴 때마다 죽을 위기에 처하게 된다. 누군가에게 자신이 자유인임을 말하기도 하고, 몰래 편지를 써서 부탁하려 하기도 해보고, 맹수들과 위험이 들끓는 숲을 뚫고 탈출을 감행하는 등... 그러나 그러한 방법들은 현실적인 수단이 아닌 경우가 많았고, 저 멀리 남부 루이지애나에서 북부 땅을 밟는 것만으로도 거의 기적과 같은 일이나 다름이 없었다. 나의 자유를 내가 '입증'해야 하는데, 이를 위한 방법이 모두 막혀 있다면, 그래서 비인간적인 모멸감을 느껴야 한다면 얼마나 절망스러울까...

영화에는 생략된 부분이나 책에는 상세히 묘사된 부분이 있는데, 탈출에 결정적인 역할을 하는 베스를 만나고 나서부터 노예 생활을 종결하는 그 시점까지 일어난 일들을 바라보고 있노라면 이건 거의 기적이 아니고서는 이루어질 수 없는 수준이라고 놀라지 아니할 수 없다. 그 남부에서 유독 다른 생각을 가지고 있는 떠돌이 베스를 만난 일, 그 성가실 수 있는 일을 위험을 감수하면서까지 도운 베스의 결단, 전달된 편지, 솔로몬 노섭을 구출하기 위해 백방으로 노력하는 주변 사람들, 솔로몬 노섭이 자유인임을 증명하고 신병을 확보하기 위한 법률적 절차, 솔로몬 노섭을 돕기 위해 증언에 나서는 사람들과 부록에 실린 그들의 법적인 증언들, 그 넓은 루이지애나에서 솔로몬을 찾을 수 있었던 행운까지. 그저 자유를 회복하고 싶을 뿐인데 그 수 많은 조건들이 기적과 같이 맞아들어가야 한다니 얼마나 다행이면서도 갑갑한가. 그나마 솔로몬 노섭 인신매매에 가담한 버치나 제임스 등이 기소를 피해가고 솔로몬 노섭이 오히려 역으로 소송에 휘말리는 장면이 비정한 의미에서 현실적이라는 생각이 든다.

이러한 기적과 같은 과정마저도 백인에게는 불필요한 과정이자 의무인 것이고, 솔로몬 노섭을 탈출했지만 남은 노예들은 자유가 무엇인지도 모른채 노예로 사는 미래밖에는 없다. 결국 미국의 흑인들에게 자유가 '주어진' 것은 남북전쟁(American Civil War, 1861-1865)으로 남부 연합이 패배하고 노예제를 인정하지 않는 북부 위주로 미국이 재통합되고 나서였다. 그마저도 마틴 루터 킹(Martin Luther King, Jr., 1929-1968) 등으로 대표되는 1960년대 흑인 인권 운동으로 실질적인 권리의 평등에 한발 더 나아가게 되었으며, 이러한 과정은 여전히 진행중이다. 이 과정에서 자신의 신념과 노력을 투입한 노예제 폐지론자들과 인권운동가들, 핍박에 저항한 개개인들을 잊어서는 안 될 것이다.

자유는 공짜가 아니다(freedom is not free)! 마치 미세먼지로 인해 공기가 오염되어야 비로소 맑은 공기의 중요성을 절감하듯이, 오염된 수질로 인해 음수와 세척에 어려움을 겪어야 맑은 물이 흐르는 땅의 중요성을 할게 되듯이, 자유라고 하는 것은 기본권으로서 마치 숨쉬는 것처럼 당연하게 여겨지지만, 실제로 그것을 보장하는 일에는 많은 노력이 따른다는 점을 잊지는 말자.

3-1)

자유를 증명하는 것과는 별개로 다른 것을 생각해보자. 『노예 12년』은 노예라고 하는, 자유를 박탈당한 존재를 공식적으로 인정하는 법률이 존재할 때 그 해악은 대단히 크다는 점을 보여준다. 노예 제도라고 하는 악을 국가가 법률이라는 이름으로 보호할 때 발생하는 문제는 단순히 노예 제도로 직접적인 피해를 보는 노예들에게만 국한되지는 않는다. 악한 법은 법을 지키는 것을 미덕으로 알고, 이를 충실하게 의무로서 이행하고자 하는 '선한 시민들'을 악의 동참자로 전락시킨다는 점을 상기해야 한다. 그저 법에 대한 충실성(fidelity to law)을 가지고 살아가려는 선량한 시민일 뿐이지만, 이들이 지키고 있는 법은 누군가에게는 지옥을 선사하는 악법일 뿐이다.

시민 불복종(civil disobedience) 논의가 노예 제도가 기승을 부린 미국에서 불붙은 데에는 이유가 있는 것이다. 존 브라운(John Brown, 1800-1859)의 노예 해방 운동은 비록 폭력적인 수단으로 인해 비난을 받게 되기도 했지만, 헨리 데이비드 소로(Henry David Thoreau, 1817-1862)가 『존 브라운을 위한 청원(A Plea for Captain John Brown)』(1860)에서 이를 긍정하는 평론을 했다는 사실을 그냥 지나칠 수는 없을 것이다. 더불어 그는 또 다른 에세이 『시민 불복종(Civil Disobedience)』(1849)에서 진정으로 선하고 정의로운 시민이란 실정법을 단순히 맹종하는 것이 아니라, 정의로운 원칙에 비추어 이를 자율적으로 따라야 한다는 점을 말하고 싶었던 것이다.

3-2)

어린이는 어른의 아버지이다.(The child is father to the man.) (251쪽)

더 나아가 이러한 제도는 충실한 시민들의 사고와 행위를 단순히 왜곡하는 것을 넘어, 자라나는 어린이들, 미래의 시민들의 영혼마저도 굴절시킨다는 경악스런 사실을 기억해야 한다. 노섭의 마지막 주인 에드윈 앱스의 아들은 그 아버지를 따라 노예를 인간 대 인간으로 대우하지 않으며, 애초에 그렇게 대우해야 한다는 것을 배운 적도 없다. 인생의 연륜이 한참 위인 어른을 그저 노예라는 이유로 어린아이 다루듯이 행하는 그 어린 앱스의 모습은, 그리고 그러한 자기 아들을 보고 되려 뿌듯하게 여기는 어른 앱스의 모습은 악한 제도가 인간의 영혼마저도 뒤틀리게 만든다는 점을 여실히 보여준다.

3-3)

멕시코 전쟁 기간 동안 부풀었던 그 얼토당토않은 희망들을 나는 또렷이 기억한다. 승리의 소식은 큰 집들을 환희로 채웠지만, 오두막에는 슬픔과 실망만을 가져다주었다. 내 생각에 ―그리고 나도 이런 감정을 조금 경험할 기회가 있었다― 바이유 뵈프 연안에서, 침략군의 접근에 기뻐서 만세를 부르지 않을 노예는 50명도 안 된다. 사람들은 무지하고 비천한 노예는 자기 잘못을 아예 모른다고 자기들 편한 대로 생각하면서 스스로를 속인다. 노예들이 꿇었던 무릎을 펴고, 찢어져 피 흘리는 등으로 일어설 때는 오직 순종과 용서의 마음밖에 없을 거라고 상상하며 스스로를 속인다. 노예의 기도가 하늘에 들린다면 그날은 올 것이다 ―반드시 올 것이다― 이번에는 주인들이 헛되이 자비를 구하며 울부짖을 무시무시한 복수의 날이.

미국과 멕시코의 영토 분쟁은 전쟁이라는 결과를 초래했고(Mexican–American War, 1846-1848), 이에 따라 상당히 넓은 면적의 멕시코 땅들이 미국의 주들로 편입되었다. 흥미로운 점은 이러한 전쟁의 기간 동안 미국의 노예들은 자신의 소속 국가인 미국의 승리를 기원하는 것이 아니라, 적국인 멕시코의 승리를 은근히 바라고 있었다는 점이다. 흑인 노예들에게 미국이라는 나라는 진정으로 자신의 조국이 아니었다. 자신들은 자격 있는 미국의 시민이 아니었고, 미합중국이라는 나라로부터 어떠한 인간으로서의 기본적인 권리고, 정치적인 권리도 누릴 수 없는 존재였다. 차라리 멕시코가 자신이 사는 땅을 점령함으로써 최소한 지금보다는 낫지 않겠느냐는 일말의 희망을 품을 수밖에 없는 처지였던 것이다.

솔로몬 노섭의 이 기억은 대단히 중요한 교육을 전해준다. 국가가 자국민의 권리를 실질적으로 보장해주지 못할수록 그들로부터 애국심을 기대하기가 어려워진다는 사실이다. 조국에 대한 사랑, 애국심이라는 것은 절대적인 감정이 아니다. 물론 먼 타국에서 자신의 뿌리를 찾고자 하는 마음, 자신의 뿌리에 대한 애착이라는 감정은 원초적인 것에 가까울지도 모른다. 하지만 재화와 권리를 제공하는 실질적인 기능을 하는 국가에 대한 애정을 해당 국가가 얼마나 그러한 기능을 충실하게 이행하느냐에 달려 있다. 애국심이라는 것도 일종의 사랑이라면, 그 사랑 또한 변하는 것에 불과한 것이다.

4-1)

그들의 검은 얼굴이 순수하고 기쁨 넘치는 행복으로 환하게 밝혀진다. 검은 피부색과 대조를 이루는 상아색 치아들은 기다란 탁자 전체에 길고 하얀 두 개의 줄을 만들어 보인다. 수많은 눈들이 풍성한 판자 위를 황홀하게 돌아간다. (209쪽)

Unalloyed and exulting happiness lights up the dark faces of them all. The ivory teeth, contrasting with their black complexions, exhibit two long, white streaks the whole extent of the table. All round the bountiful board a multitude of eyes roll in ecstacy.

이 책은 솔로몬 노섭의 실화를 옮긴 것이지만, 그의 섬세한 기억과 작가의 역량에 의해 중간중간에 아름다운 표현들이 등장한다는 점이 돋보인다. 해당 인용문은 노예들이 크리스마스 축제 기간 어두운 밤에 모여 앉가 즐겁게 웃는 모습을 묘사한 것인데, 이러한 표현력을 갖추고 살아가는 영혼이 보게 되는 세상이 어떤 모습일지 궁금하다.

4-2)

이 책은 각종 작품으로도 각색이 됐는데, 스티브 매퀸 감독이 2013년에 영화화한 것으로 먼저 알게 됐다. 영화를 먼저 보고 책을 보니 책에서 영화로 각색될 때 여러 에피소드들과 캐릭터들이 영화 주제의식과 러닝타임에 맞게 결합되는지 볼 수 있게 되어 흥미롭다.

특히나 영화 OST를 무한재생하면서 책을 읽으면 더욱 몰입할 수 있으니 이를 추천하는 바이다.(인셉션 때에도 떠오른 바이나, 주제가가 인셉션-노예12년-인터스텔라를 거치면서 겹치는 느낌이 있다.)